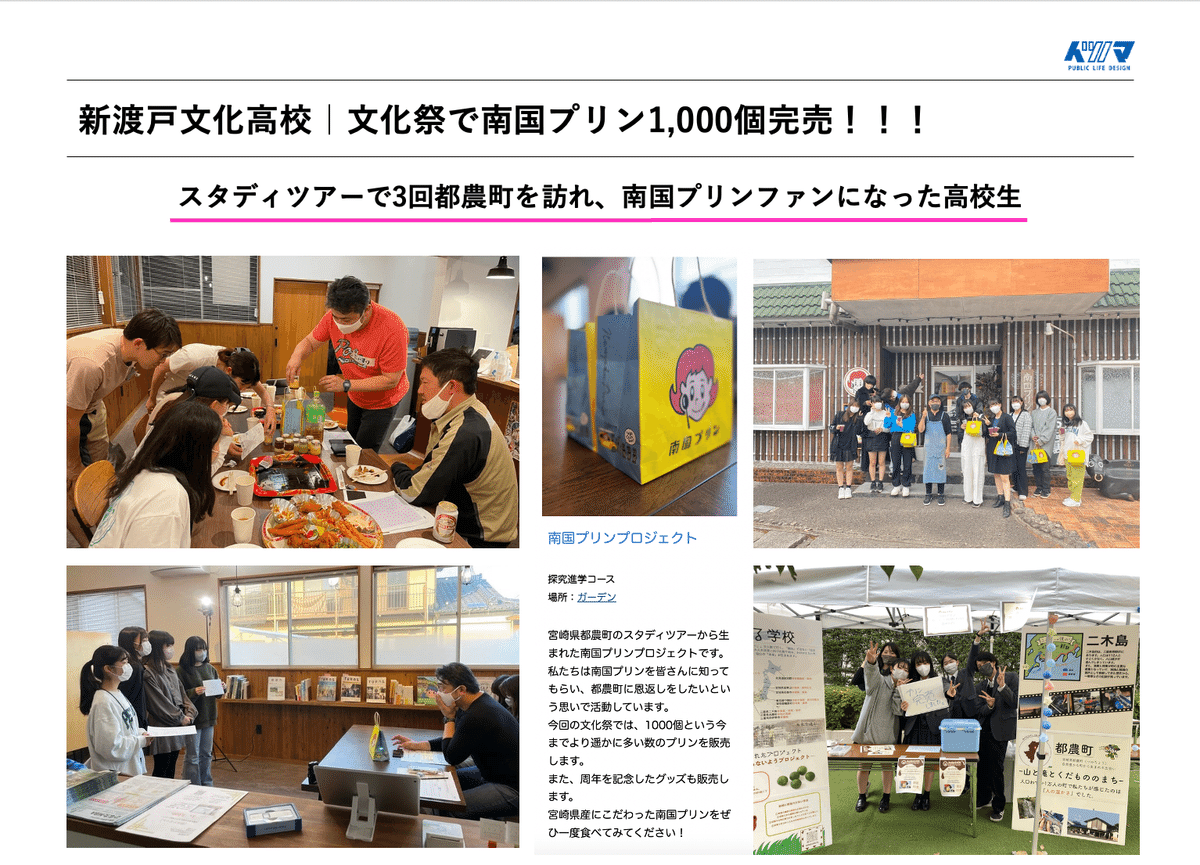

6月11日から4日間、イツノマが4年目、6回目の新渡戸文化高校スタディーツアー受け入れ。

宮崎駅で高校生2名と合流。

2年生のももかさんは3回目、ゆうさんは2回目の宮崎・都農町!!

1.スタディツアーでインターン!?

今回はスタディツアーとして初の取り組み。

南国プリンでインターン

きっかけは遡ること3年前のスタディツアー。

はじめて都農町に来た高校生たちと都農町の経営者交流会。

南国プリンの河野当将(たいすけ)社長がプリンの差し入れを!

その場ですっかり南国プリンの大ファンになった高校生たち。

新渡戸文化祭で都農町ブースをつくり、プリンを60個、なんと15分で完売!

さらに翌年は1,000個完売!

当時1年生だったあやねさんは都農町に来ること3回!!!

卒業して大学生になったいまも、直接南国プリンさんに連絡してきて、あたらしい企画の提案してるとか。すごい関係人口。

さて、今回きた2人のミッションは、そんなあやね先輩たちから託された

南国プリンを通して都農町の魅力を東京で広めること

1,000個販売したのはすごいこと。

ただし、高校生たちの間でこんな疑問がわいてきたそうです。

プリンを売ることが目的なんだっけ?

私たちがお世話になって大好きになった

都農町の(人たちの)魅力を伝えることが目的では?

どうやったら伝えられるんだろう?

そもそも、なんで南国プリンができたのか知らないかも。。

2人から先生たちに、都農町や南国プリンの背景にある口蹄疫やストーリーを理解するために、スタディツアーでインターンできないか相談

新渡戸文化高校、南国プリン、ぼくらで話し合って4日間のインターンプログラムを実施することになりました。

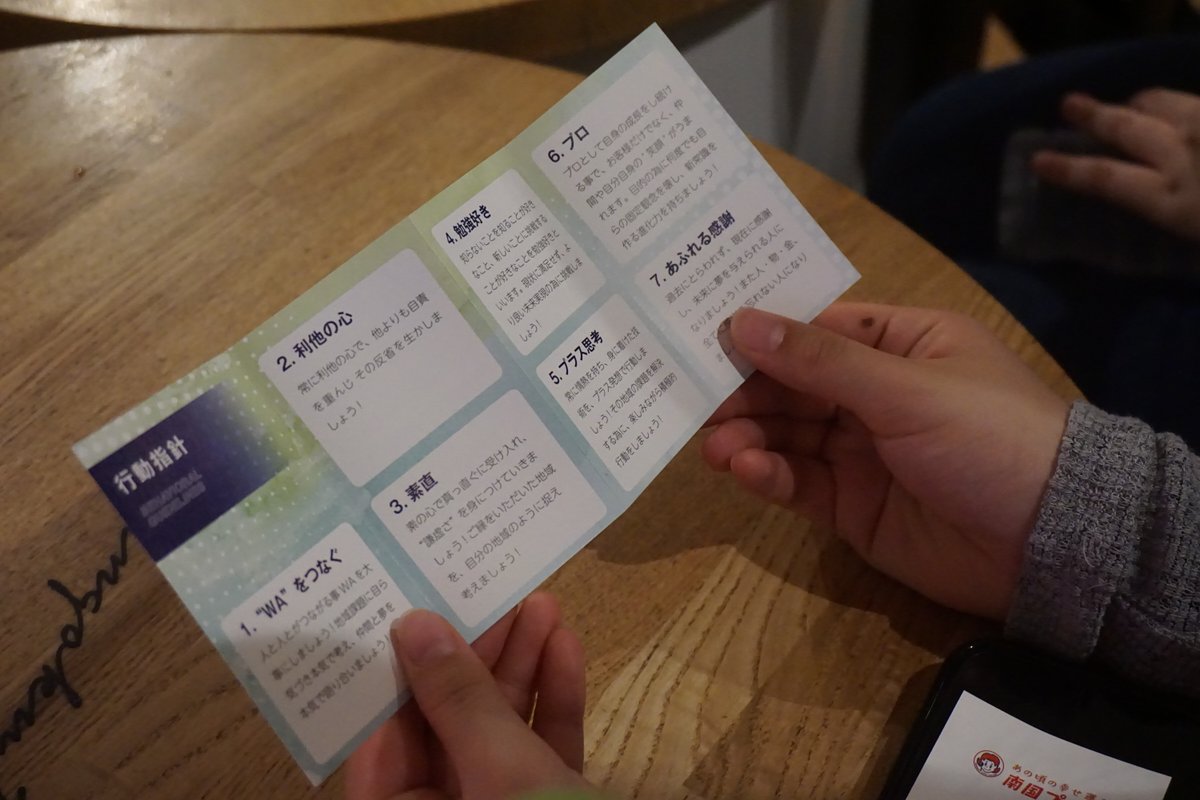

2.南国プリンの経営理念

初日は宮崎市にある南国プリンの店舗を初訪問。

オンラインで相談してきた後藤店長とリアル初対面!

南国プリンのたいすけ社長と後藤店長から会社と南国プリンのレクチャー

尾鈴や宮崎の「食」を広めたい、その思いでつくりました

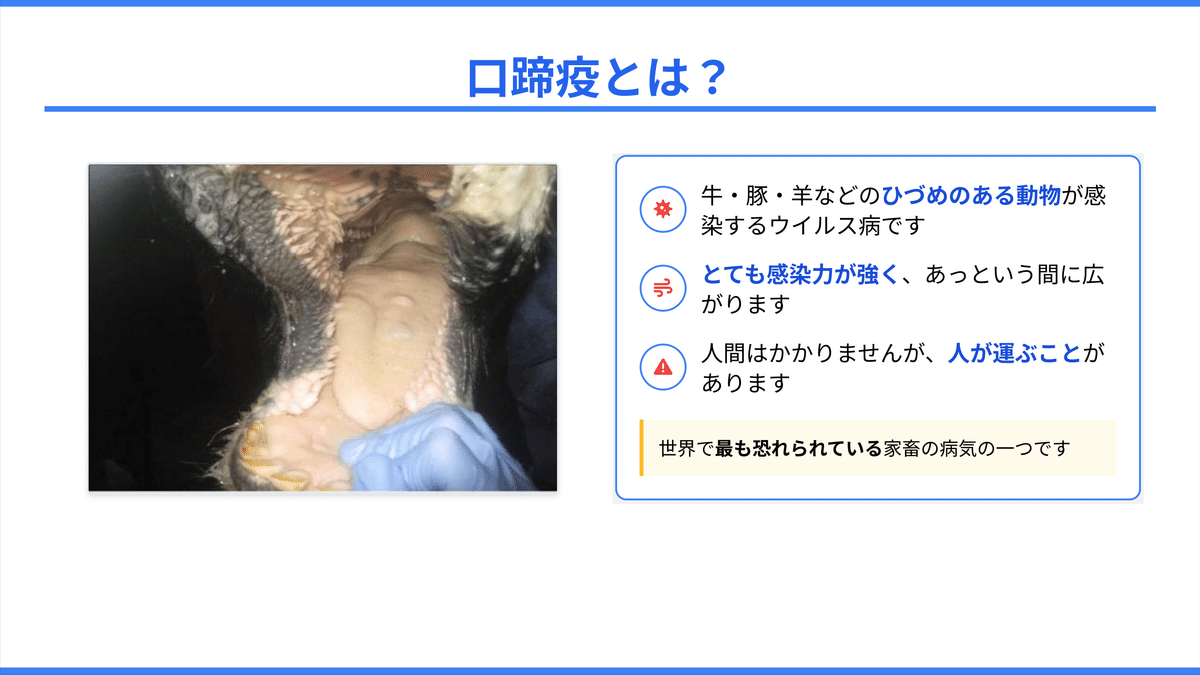

南国プリンを手がけている株式会社南国CBFは、2010年の口蹄疫がきっかけで創業してます。

代表の河野たいすけさんの本拠地、宮崎県都農町は、農畜産を主産業とするため、当時大打撃を受けました。

元気がなくなるまちを見て、「都農町を盛り上げる仕事をしたいー」と決意し、地域食材のPRやプロデュースに勤しむようになり、2019年に『100年続くプリン屋さん』をめざして現在の南国プリンをオープンしました。

高校生から、インタビュー

①なぜ南国プリンを続けるのか

②どんな思いで南国プリンを販売しているのか

③商品開発のヒントは

①宮崎の観光と「南国プリン」の想い

- 宮崎の魅力を発信したいという強い想いがある。

- 観光地としての価値や、かつての「幸せな時代」の雰囲気を「プリン」を通して伝えていきたい。

- 「あの頃の幸せ運ぶ」というキャッチコピーには、昭和の頃の豊かな空気感を再現するという意味が込められている。

- 最近、「あの頃の幸せは未来にもある」という考え方も加わっている。

- 今、ここで体験したことが、未来のどこかで「あの頃の幸せ」として思い出される。そんな風に記憶に残る体験を届けたい。

- 「南国プリン」は単なるスイーツではなく、“体験の提供“であり、記憶に残る幸せのツール。

②プリン作りに込める哲学と価値観

- 「プリンで人を幸せに」という理念を大切にしている。

- 採用時は、ホームページやパンフレットを通して理念を理解してもらい、共感できる人を選んでいる。

- 面接ではまず実際にプリンを食べてもらうことで、体験を通してその価値を感じてもらうようにしている。

③営業時間の工夫とお客様への寄り添い

- 朝9時開店に変更したのは、出張などで朝早く出るお客様がプリンを購入できるようにするため。

- 夜も10時、週末は12時まで営業しているのは、「ニシタチ(地元の繁華街)」から帰る人が立ち寄れるようにするため。

- 地元の人にも、出張で来た人にも、“最後に笑顔を届ける“存在になりたいという想いがある。

④職場環境とチームの大切さ

- 忙しい時期、作業に追われてピリピリすることもあるが、そんな時こそ「一度手を止めて、笑顔と対話を大切に」する。

- 例えば、近くのお菓子屋さんでお菓子を買ってきて、みんなで少しだけ休憩を取り、お互いの作業の進捗を共有し合う。

3.南国プリンのつくりかた

レクチャーを聞いたあとは、商品開発・生産責任者の奥野さんから、いよいよ南国プリンのつくりかたを直伝

実際に南国プリンの青島プリン&コーヒープリンを作ってみました!

プリンづくりは思った以上に細かく、80g単位のプリン液を目分量で量るなど、現場はプロの世界。

ラベル貼りまで完遂!

初日の夜は、ももかさんが昨年11月に交流した、高鍋高校のまちづくりチーム「NABEGO」と海辺でBBQ!

梅雨真っ盛りの宮崎で、この時間だけミラクル!雨がやみました。笑

開放的な環境だからか、昨年以上に、あっという間にインスタ交換をはじめ楽しい時間に

4.口蹄疫からの再起

2日目は、南国プリンの原料を提供する新富町の松浦牧場を訪問

松浦牧場 ノンホモ低温殺菌牛乳のまつうらみるく powered by BASE松浦牧場ノンホモ 低温殺菌牛乳のまつうらみるくmiyazaki.matsuuramilk.com

①口蹄疫を乗り越え夢の実現、松浦牧場

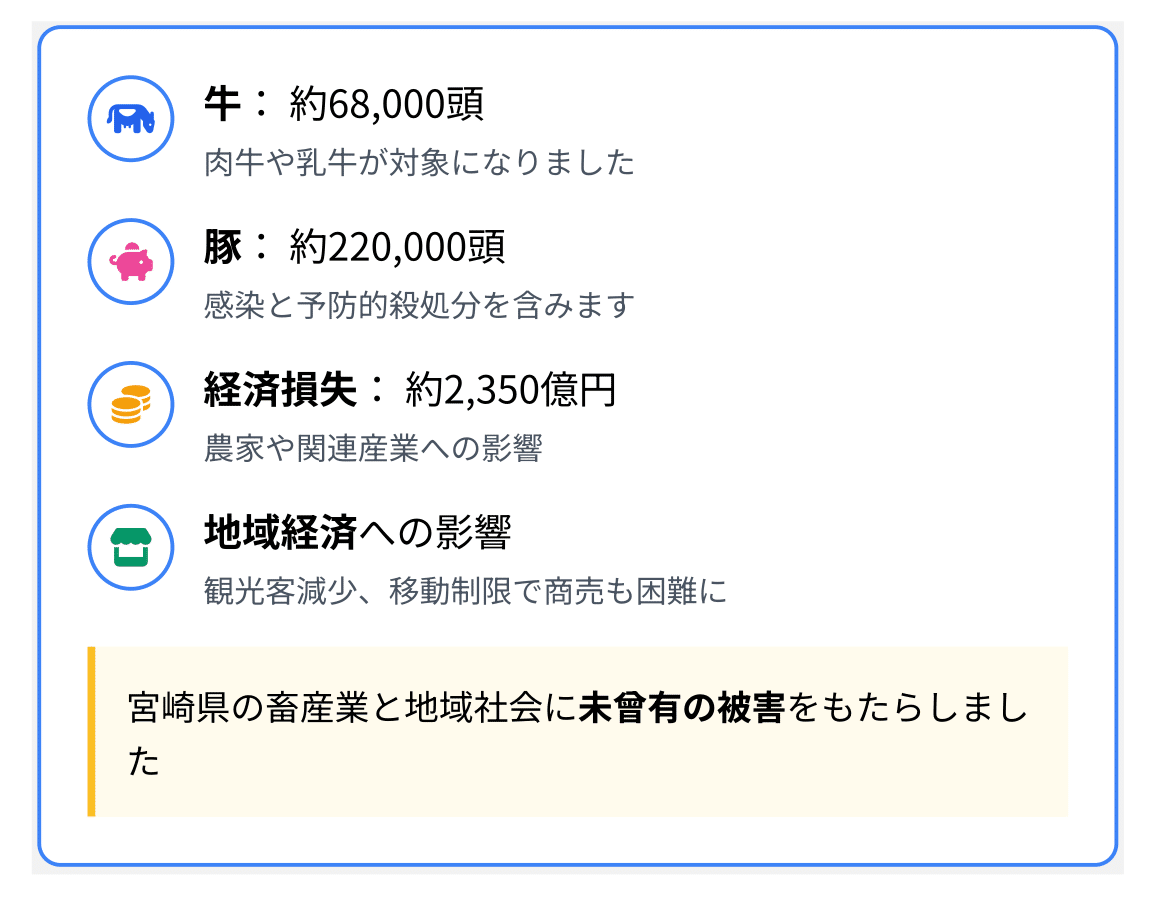

松浦牧場の2代目後継者である松浦千博さんは、留学先のアメリカで「こんな牧場を作りたい」と夢を抱いて帰国すると、牧場は口蹄疫によって74頭もの牛を失った直後だったそうです。

家族一丸となって再建に取り組み、10年かけてようやく、牛にも人にも優しい牧場を実現できるようになりました

松浦牧場の「松浦ミルク」は「ノンホモジナイズ低温殺菌製法」という特別な製法で作られています。

65℃という低温で30分以上の時間をかけて殺菌処理を行うことで、生乳に近い味わいに。これが南国プリンおいしさの秘訣の一つ。

いま松浦牧場では、「命の循環と牧場を食卓へ」という思いを伝えるため、牧場体験や商品作りなどに積極的に取り組んでいます。

夢だった食育にも取組みはじめ、「命が循環する牧場」を目指して堆肥づくり、その堆肥を使ったオリジナル米「松浦ミルク米」の生産・販売と、松浦牧場のチャレンジは続きます。

いま、たいすけさんからの提案で、新富町の新しいお土産になるような「松浦ミルク」をふんだんに使った「新富みるくプリン」プロジェクトも進行中

②口蹄疫の第一発見者の獣医師さんのお話

口蹄疫の第一発見者、あおき動物病院の青木先生。

ご無理言って、高校生たちと夜ご飯を食べながら2時間、特別な時間。

最初に感染した牛を発見するまでの詳しい経緯から教えて頂きました。

被害の甚大さとともに、畜産農家さんと園芸農家さんの対立構造や、家畜に対する思いの違いなど、精神的な被害の大きさは、初めて聞く話で考えさせられました。

青木先生の印象として、口蹄疫によって都農町民が、下記のようなマインドが強まったのではないかと。

・自分でやるしかない(他の人や行政だけに頼らない)

・みんなで助け合う(地域のつながり)

・町外の人への感謝(支えてくれた人たちへ)

口蹄疫は甚大な被害をもたらしましたが、いまの都農町の強みの源泉にもなっているんだと。

高校生の2人も真剣に聞き入って、深くうなずくことばかり。

貴重なお話だったと思います。

このような背景があって、南国プリンができていることは伝わったかと。

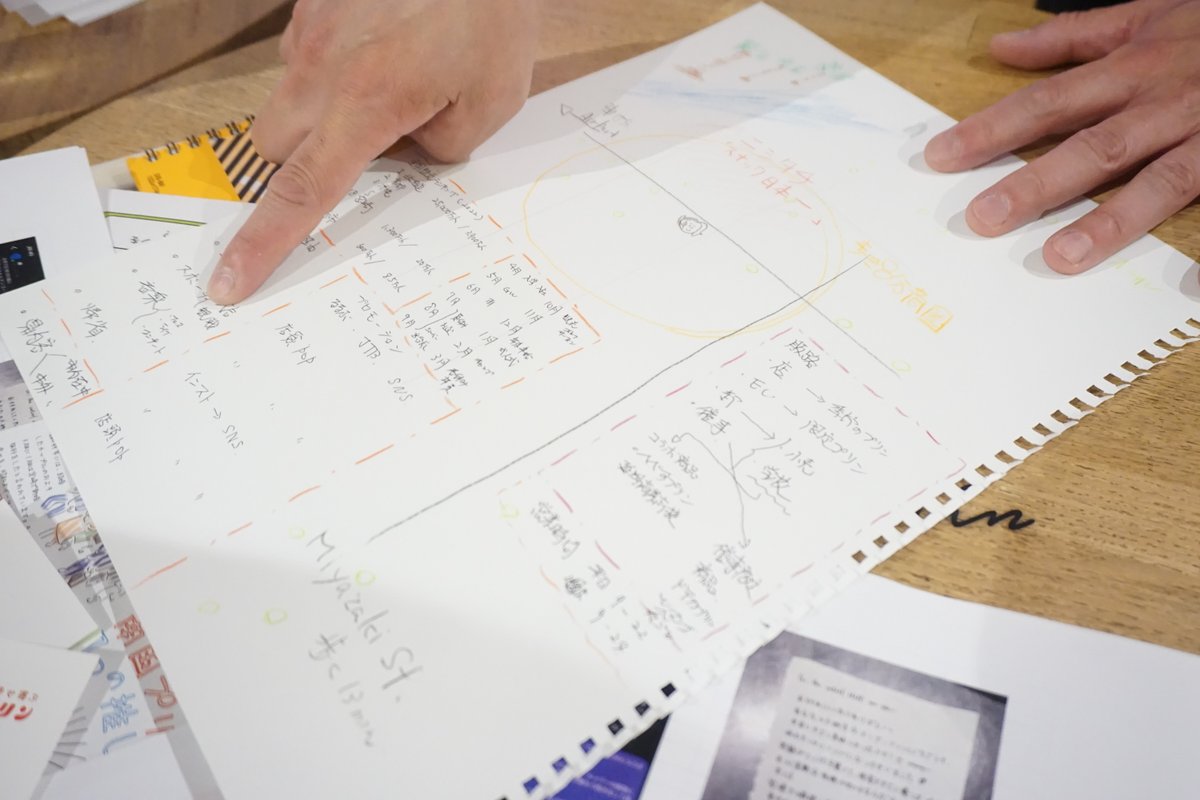

5.高校生のアイデアが◎

都農町の理解を深める動きは続きます。

翌日には、観光協会の三島さんに都農町の観光の実態をレクチャー

再び、たいすけ社長と後藤店長と、今度は都農町のオフィスで打合せ。

いま自分たちが考えてるアイデアをぶつけてみたところいい反応。

3日目の午後は、プレゼンに向けて企画をブラッシュアップ。

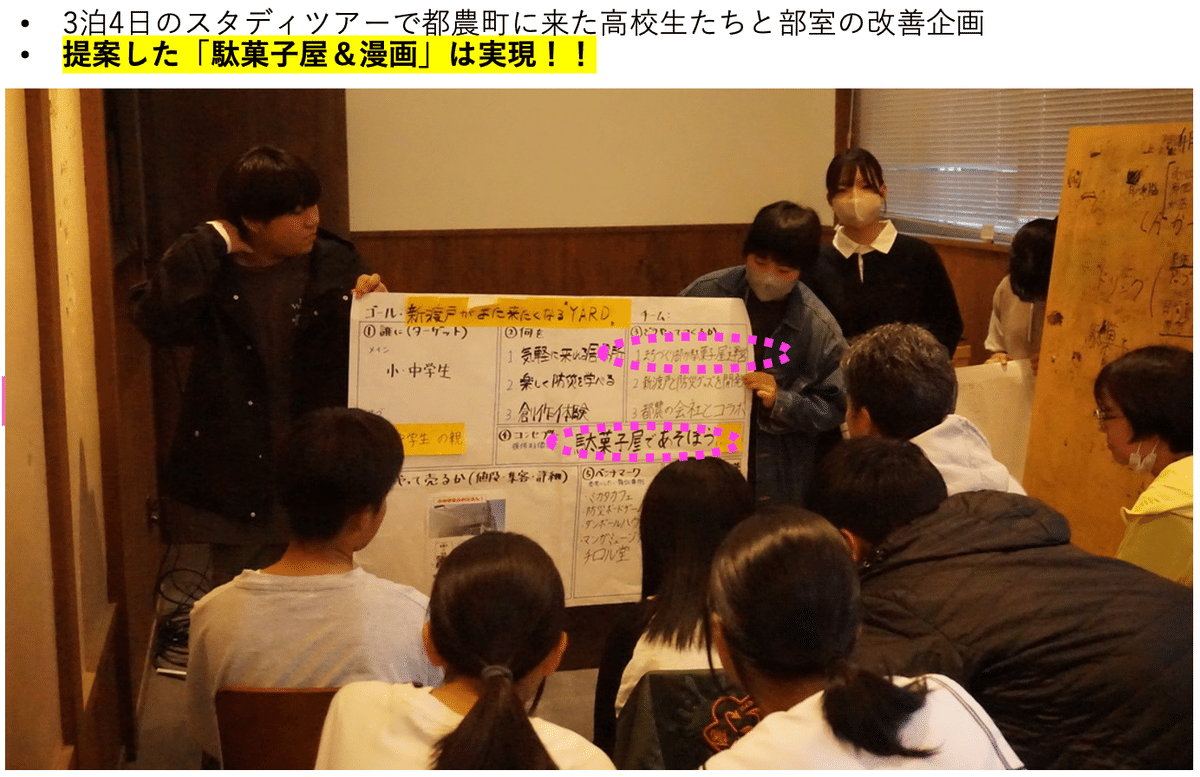

夜は、まちづくり部の中学生たちと再会を祝って交流会!

11月にももかさんが来た時、新渡戸生たちが提案したのが

まちづくり部で駄菓子屋を経営する!

その後、中学生たちと話し合って、翌月にプレオープン、今年から水金の放課後営業をはじめることに!!

ぼくらにとっては、南国プリンとともに、スタディツアーの大きな成果!

6.インターンの成果プレゼン◎

いよいよ最終日。

初日に来た南国プリンの2階でたいすけ社長と後藤店長にプレゼン。

ターゲットは、新渡戸文化高校の高校生。

南国プリンを買った人が、そのストーリーや人に関心がわき、都農町に行きたくなる!を目標に。

そのために2つの提案

①口蹄疫から再起するストーリーをミニ絵本にまとめて販売時に手渡し

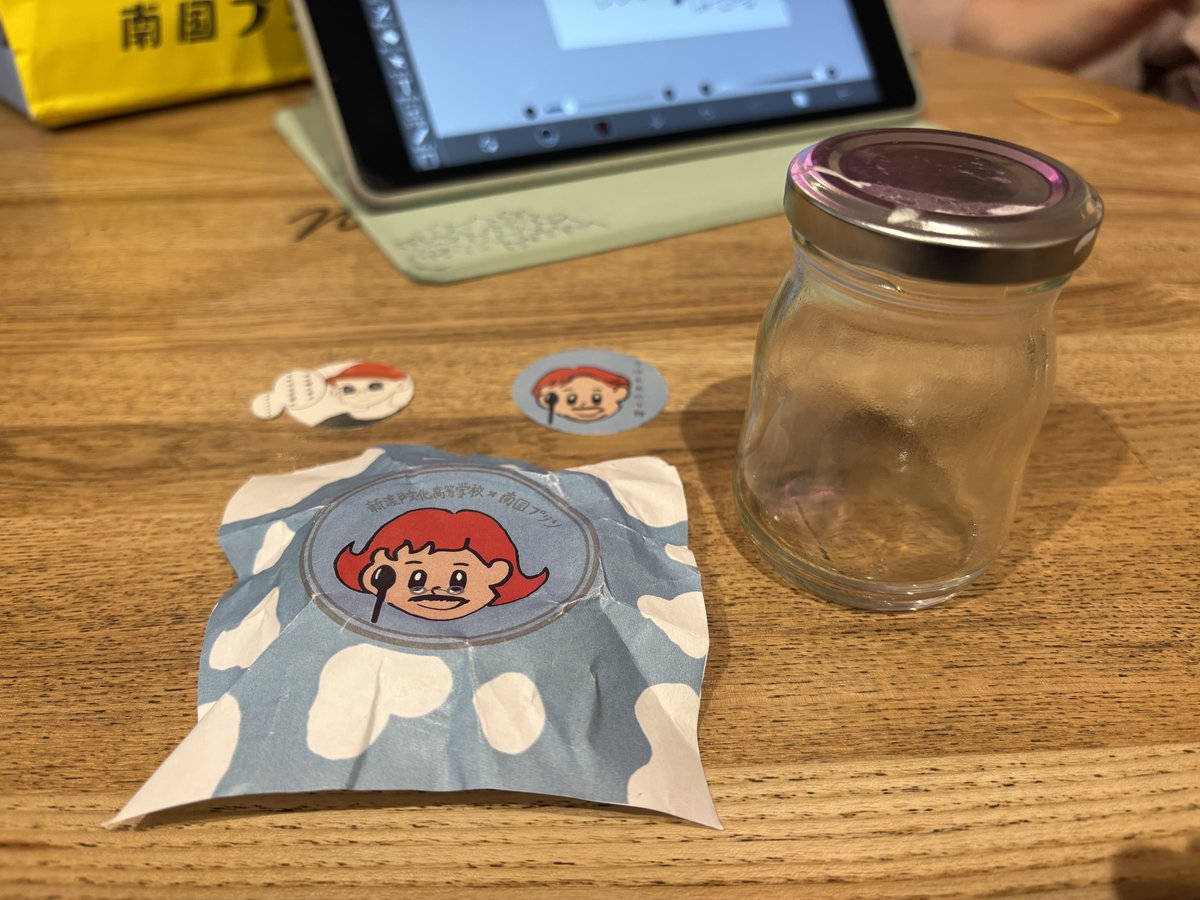

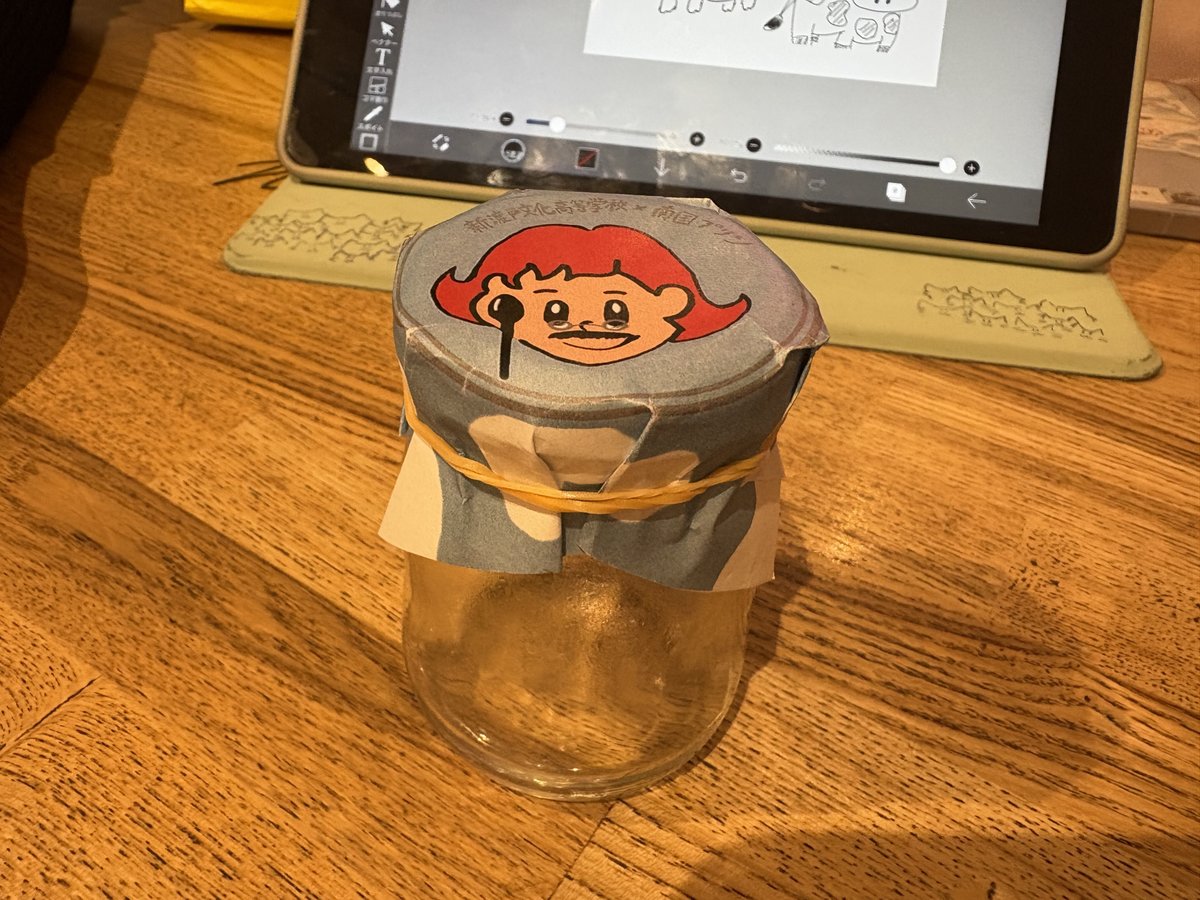

②びんのキャップに南国プリンの人たちのイラストと名言を書いた紙カバー

最初のころは、新渡戸文化高校オリジナルのラベルをつくろうとしてたのですが、それだとコストがかかったりラベル業者さんに頼むだけになってしまう。

紙であればカラーゴムとセットで、高校生たちが手作りで仕上げられるということで自分ごとにもしやすく、とてもリアリティーのあるアイデアに!

似顔絵イラスト、どうですか?笑

イケメン。

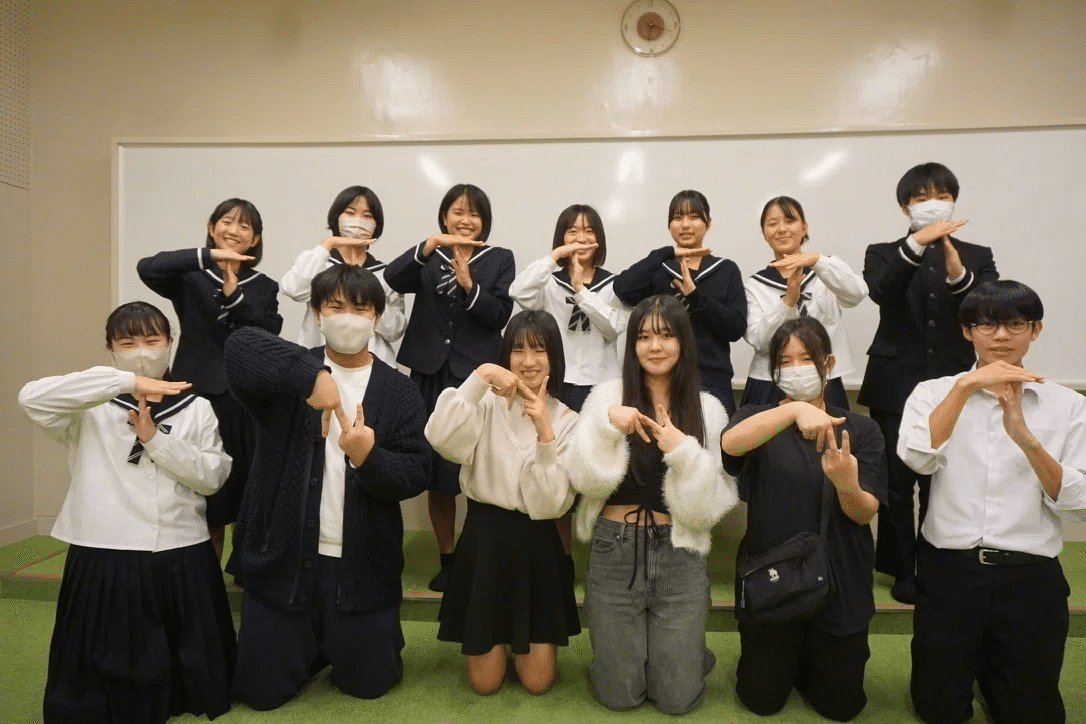

4日間、お疲れ様でしたー!!

先輩からバトンを渡された2人。

確実に自分たちならではの南国プリンとの関わりをつくれたのではないでしょうか?

彼女たちと話しててなるほどな、と思ったこと。

スタディツアーで農業や漁業の体験をするのもとてもいいと思うけど、自分の場合は好きか好きじゃないか二択になるかもしれない。

都農町の場合、自分たちが好きなデザインやまちづくりの提案をできる自由度があるのがいいんです!

次回は11月。

これからも新渡戸文化高校と、スタディツアーのあり方としてなにがよいのか、一緒に考えていければと思います。